Quand je pense qu’il a fallu sacrifier dix-neuf canards pour que je puisse préparer le plat que je vais servir aujourd’hui : des brochettes de cœurs… Bilan quand même modeste comparé à la demi-centaine de porcelets immolés sur l'autel de la gastronomie pour la Tarte de cinquante groins de cochons de lait préparée par Gérard Oberlé et dont Jim Harrison garde un souvenir ému qu’il évoque dans son livre Un sacré gueuleton (traduction douteuse du titre original A Really Big Lunch).

Peu après cette rencontre avec Gérard, j’ai séjourné dans son manoir en Bourgogne, où il a préparé un plat fascinant à l’origine très ancienne : une tarte de cinquante groins de cochons de lait. « Un plat tout simple », a-t-il dit. Ainsi qu’il me l’a expliqué, on laisse les groins de cochon tremper une nuit dans l’eau, puis on les fait cuire deux heures à feu doux dans du vin rouge, des herbes et de l’ail. On ajoute ensuite les pommes de terre et l’on met le tout au four, les groins dressés formant une splendide mosaïque à la surface. D’ordinaire, ce genre de plat convient seulement aux gens extrêmement curieux ou aux individus ayant eu un pied dans l’agriculture. Je me souviens de mes deux grands-mères faisant bouillir des têtes de cochon avec des herbes et des oignons pour préparer du fromage de tête, avant d’extraire les parties les plus savoureuses, les joues, la langue et la viande du cou, de les couvrir du bouillon de cuisson et de les gélifier dans un plat en verre.

Quant à moi, je me souviens de ma grand-mère poitevine plongeant dans la marmite la tête de veau simplement sciée en deux par le boucher qui venait d’abattre la bête chez le paysan, et qu’elle avait rapportée de la boutique, emmitouflée dans un torchon au fond du panier d’osier (la tête, pas la grand-mère!)…

Mais revenons à nos canards…

Je me sens quand même empreint d’une vague tristesse - qui ne va tout de même pas jusqu’au remords - devant l’ampleur de cet anaticide. Alors que le même événement concernant des poulets me laisserait complètement indifférent. Vae gallinis victis !

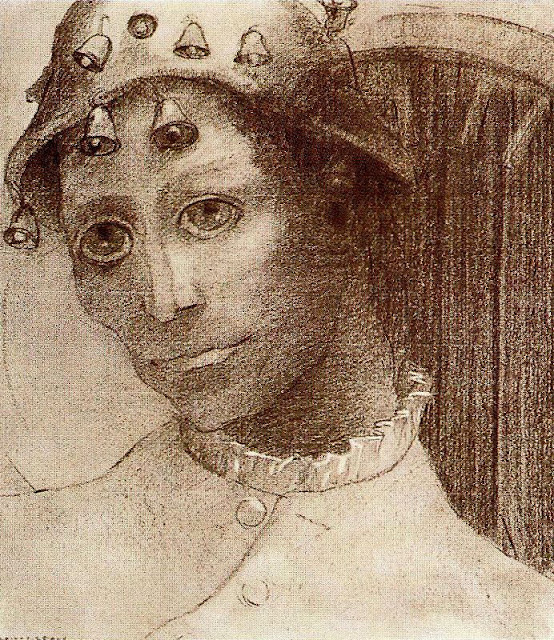

Je suis sans doute de parti pris. Car, contrairement au canard qui soulève le cloaque de son large bec avec l’acharnement d’un ouvrier portugais sur son tas de mortier, c’est avec la délicatesse pointilleuse du pinceau d’un Seurat peignant le Bec d’Hoc (mais le choix d’un tel sujet est-il innocent ?) que la poule picore l’herbage afin d’y trouver sa pitance.

|

| Où est le bec sur la carte et le territoire ? |

Mais rien à faire, je ne ressens aucune empathie envers ce gallinacé. Je suis le sociopathe du poulailler.

Une raison sans doute : le manque d’expressivité de la poule, une tronche qui défie l’anthropomorphisme. Même avec le talent d'un Benjamin Rabier qui parvient à faire rire une vache dont le regard bovin ne saurait représenter le summum du sens de l’humour, l'entreprise de donner un semblant d'humanité à la poule est mission impossible. Ce n’est que par un port de tête et non dans les traits d'un visage que ce dessinateur essaye d'atteindre ce résultat avec Tigrette. Et pas dans le sens le plus flatteur…

Alors que Gédéon nous amuse ou nous émeut par ses aventures.

Et puis zut. Elle se couche comme les poules et pince les mollets des petites filles.

La poule est bête et méchante. Qu’elle se fasse hara-kiri !

Mais revenons à nos canards…

Je déballe dix-neuf cœurs venant d’une ferme des Landes, déjà bien parés - je n’ai pratiquement rien à faire. Six brochettes : piques coupant une tierce de cœurs. Il y aura donc un cœur esseulé.

J’ai à ma disposition des petits poivrons du jardin, rouge, jaune et vert, ainsi qu’un petit oignon doux des Cévennes, des mirabelles de Lorraine et des figues du Midi d format mini. J’ai taillé des carrés, dénoyauté les prunes, tranché les figues en deux.

Allez, oust, à l’enfilage.

Poivron jaune, cœur, oignon, figue, cœur, laurier, mirabelle, cœur, poivron rouge, poivron vert.

Belote et rebelote : mes six brochettes sont là, un cœur esseulé les regarde.

Je les dépose sur une plaque à débarrasser, donne un tour de moulin de poivre rouge, parsème de quelques feuilles de thym et d’origan, arrose d’un trait d’huile d’olive, d’un autre de vinaigre de Maury et de quelques gouttes de balsamique traditionnel de Modène. Je réserve peur une demi-heure au frais, retournant les brochettes de temps à autre.

|

| Touchés en plein coeur |

Pendant ce temps je prépare le riz pilaf d’accompagnement.

Je réalise une brunoise avec les chutes de poivron et d’oignon. Je mets à suer dans une casserole sur une cuillerée d’huile d’olive, fais nacrer un petit verre de riz parsemé de cinq-épices, ajoute trois gousses d’ail violet nouveau émincées, un piment long cueilli au jardin et arrose de deux verres d’eau bouillante. Je coiffe d’un disque de papier siliconé, pose le couvercle et enfourne pour 20 minutes à 180 °C.

Le riz est cuit, je le verse dans un plat que je réserve dans la chaleur du four éteint.

Je m’empare de ma grande poêle en acier. Un coup de pinceau trempé dans l’huile d’olive, et j’y dépose sur une forte flamme mes brochettes de cœurs de canard, n’oubliant pas le cœur solitaire que je console en lui confiant le rôle primordial de témoin de la cuisson.

|

| Un témoin grillé... |

Cœur solitaire me dit que la cuisson est parfaite, un peu grillé et caramélisé, mais avec la chair rosée.

J’aligne les brochettes sur un plat.

|

| Zentez, ARMES ! |

Il va sur la table, accompagné du riz que j’ai sorti du four.

|

| Mon riz make du riz pilaf |

Eh bien je puis affirmer que Gédéon n’est pas mort pour rien.